| withWoodsトップ | 1.木材の種類 | 2・木の特性 |

| 木 材 |

| 1.木材の種類 |

カントリー家具を作る木材としてよく使われるのは、パイン材、パイン集成材、SPF材などが一般的ですが、近年では色々な合板も手に入りやすくなり、家具の幅も広がってきました。 様々な木材を適材適所で使い分けることによりより良い家具が生み出されて行くことでしょう。 ここでは、普通良く使われる木材を紹介します。 |

| パイン集成材 | 無垢パイン材 | SPF材 | シナベニア(シナ合板) | ||||||||||||||||

|

|

|

|

||||||||||||||||

| 小さく切ったパインの木片を同じ繊維方向に接着し、板圧を均一に成形した板のこと。 均一で狂いが少なく、大きな板が作れることができる。 メルクシパイン、ラジアタパイン集成材、ロッジボールパイン集成材などが手に入りやすい。 狂いが少ないため下処理がほとんど要らないため、最初は集成材を使うと良い。 |

マツ科の針葉樹で、イエローパイン、ホワイトパインなど様々な種類があり、建材や梱包材などに使われることが多いが、カントリー家具の材料として人気がある。 柔らかく、素朴な感じを表現しやすいが、ヤニや節が多いのが欠点。 ポンデロッサパインは、ブラックジャックパインとも呼ばれ、北米に分布する。ヤニつぼ少ないパイン材で、カントリー家具の代名詞的木材。 無垢材のため家具を作る際には平面を出すなどの下処理が必要。 |

SPFとは、スプルース(Spruce)、パイン(Pine)、ファー(Fir)の総称でいずれも亜寒帯に生育する針葉樹。 成長が早く安価なのが特徴。2x4工法の構造材として知られる。 ホームセンターなどに広く流通しており、手に入りやすい木材だが、無垢材のため家具を作る際には平面を出すなどの下処理が必要。 |

木を薄く剥いた板をベニアといい、これを接着したものをベニア板と言う。 このベニアの表面に木肌の緻密なシナの木を貼ったものをシナベニアと言い、カントリー家具では、背板や引き出しの底板などに使われることが多い。 安価なラワンベニアでも代用できる。 背板や底板などでは大きさのもよるが、3~5mm位を使うことが多い。 |

||||||||||||||||

| 木材を購入できるショップ | |||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||

| 2、木の特性 | ||

| 無垢の木で作った家具は、生きていると良く言われます。 実際には成長するわけではありませんから生きているというのは言い過ぎかもしれません。ただ、呼吸することは確かです。 大気中の空気を吸い込み、吐き出します(生命活動ではありませんが)。同時に空気中の水分(湿気)も取り込み、排出されるわけでこれが、板が反ったり伸縮したりする原因になるから厄介です。 湿度が高いと無垢材は伸び、低いと縮みます。湿度が高い雨季や夏に扉がきつくなったり、引き出しが動きにくくなるのはこのためです。 また、木表(木の表皮側)と木裏(木の中心側)の伸縮度合いが違うため木は、木表側に反ってしまいます。 木は湿度に対してとても敏感です。 ですからよく乾燥させた木を用いて家具を作ることが重要になってきます。乾燥が不十分な木で家具を作ればいづれ木の乾燥とともに反りや伸縮が大きく起こり家具はガタガタになってしまいます。 だからと言って温度、湿度を一定にした部屋に家具を置いておくのは不可能ですし、日々使われることが家具の本分ですから生活環境の中に置かれることになります。 せいぜい冷暖房の側や直射日光を避けるのが精一杯のコントロールでしょう。 ニスなどを塗って木を大気から遮断にてやればかなり木の暴れを防ぐことができますが、せっかくの無垢材の木肌を楽しむことができなくなり、カントリー家具の素朴さも失われてしまいます。 無垢材の良さを残しながら家具としての性能を維持するには、どうしたら良いのでしょう。 それは、家具を作る際に無垢材の特性を理解し時間経過とともにどう変化するかを考慮して設計、作成するしかありません。 要するに木に逆らわないことが重要になります。 |

||

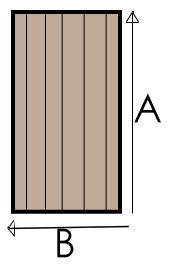

| ① | 木の伸縮 木は乾燥伸縮します。 伸縮は、木目と縦方向では、ほとんど発生しません。(右図のA方向) 伸縮が顕著なのは、木目と横方向(板目)です。(右図のB方向) マツの収縮率は、(パイン材やSPF材もこれに近い数値を表す) 含水量1%の変化に対して横方向(板目)の収縮率は、0.3% 柾目で0.15%となっています。 縦方向では、0.013%とほとんど変化しません。 日本の平均含水率(木が含む水分の割合)は、15.2%ですが、季節により変わり地域によりかなり差があります。東京では、1・2月が一番低く、7月に最高点を向かえます。その差は約5%ありますから木の収縮は、1.5%ある計算になります。 例えば板目で250mmの扉を作ると 250mmX0・3%X5=3・75mm 伸縮することになります。驚くことに約4mmも変化してしまいます。 これを考えずに一番含水率の低い1・2月に隙間なく扉を作れば夏に向かうに従って扉は伸び、開かない閉まらない、となるのは明らかです。 ですから冬の含水率の低いときには、扉の横幅を4mm短く作り、夏の含水率の高い時に作ればほぼピッタリ作って良いことになります。 しかし、扉の隙間を4mmも空けて作ったら見栄えの悪い家具になってしまいます。そこで扉の裏側に反り止めを付けるわけです。 扉の裏側に縦方向の木を打ちつけるのを反り止めと言いますが、これにより木の伸縮を半分にすると言われています。つまり反り止めを付けることにより隙間を2mmにすることができるわけです。 板が大きくなればなるほど伸縮も大きくなりますから、扉やテーブルの天板などを作る時は注意しなけばなりません。 大きな扉では、伸縮を抑える框組などで作ることをお薦めします。 |

框組の扉 |

| ② | 木の反り 板目の木は、板の場所により収縮率が違うため乾燥伸縮により反りが発生します。 表皮側(年輪の外側)、つまり木表側に反ってきます。乾燥の十分な木ではこれを減らすことができます。また、柾目では起こりにくくなります。 反り止めを打ち付けて抑えたり、十分に乾燥させた木を使うことで最小限にすることができます。 幅広の木を作る時に何枚かの板を接着して接ぎ合わせますが、この際木表、木裏と交互に接ぎ合せていくのも反りを抑えるためです。 特にフリーな扉や、天板などは反りの影響がそのまま出るので注意が必要です。 反りも伸縮の産物なので対策は伸縮と同様で柾目の板を選んで使う、反り止めをつける、大きな扉では伸縮を抑える框組などで作る必要があります。 |

|

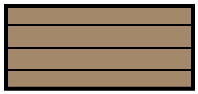

| ③ | 木の強度 同じ木からとった板でもその部分や板の向きで強度が異なります。 通常木目の縦方向では強く、横方向は弱く、10:1の割合と言われています。 右図上のように木目の縦方向に長さとった場合は、強度が強くなりますが、図下のように木目の横方向を長くすると強度は1/10になってしまいます。 例えば図下のような板で踏み台を作ったら乗った瞬間にボキリと折れてしまうわけです。 木取りをする際にはそうならないように注意しましょう。 |

強い  弱い |

| 農林水産消費技術センター「木とくらし」 |