| 制作過程 |

|

購入先と関連ページ |

| ① |

|

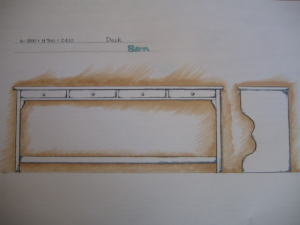

先ずは天板になる板接ぎからスタートです。

自動カンナで平らにした30mmのパイン材2枚を接いで430mmの幅広の板を作ります。

長さが1800mmもあるので、接ぎ面の平面出しは、トリマーにストレートビットをつけて慎重に削りました。

ジョイントはビスケットでがっちりと! |

|

接着材を塗り、ビスケットを入れて接合。

ハタ金で締め付けて、ボンドが乾くのを待ちます。

ビスケットジョイントは、入れたビスケットがボンドで膨張し、しっかりくわえ込むので非常に丈夫な板接ぎができます。

また、ベタ接ぎするより目違いが少なく、サンダーで目違いを調整するくらいですみます。 |

|

バーモントアメリカン

ビスケットジョイントカッター

手持ちのトリマーに取り付けるだけでビスケットジョイントができます。

|

|

|

使用した主な工具

↓★手押しカンナ・自動カンナを見る

平面を作るのには自動カンナを

使います。

私の場合は、基準面も自動カンナで

出します。

デルタ電動工具 2スピード仕上自動かんな盤22-580JP

この前のモデルを使っています。

ヘッドロック機構付き

トリマーのページ

面取りだけでなく直角を出すのに

使用することもできます。

ストレートビット

口径6mm

6x12ビットを使用しました。

ジグソー各種

BOSHの古いのを使ってますが、

そろそろ買い換えたいです。

このデスクではじめて使用

しました。

B&Dベルトサンダー

|

| ② |

|

ジグソーで側板の曲線を切り、自作スピンドルサンダーで切り口をサンディングします。

ブレードは円切り用を使用しています。

糸鋸とまではいきませんが、直線用に比べればきれいに切れます。

|

|

自作スピンドルサンダー |

電動ドリルを使った簡単な道具ですが、曲線の研磨には、とても役にたってます。 |

|

|

|

|

| ③ |

|

天板の裏側はこんな感じです。

引き出し4つが入るレールが走っています。

これがなかなか気を使う作業で曲がったり、木が反ってしまうと引き出しが上手く動かなくなります。 |

|

|

| ④ |

|

天板と側板、下の桟を組み立てて、引き出しを4つ作りました。

この間の写真がなくてすみません。

とにかく大型で重かったので組み立てに必死で写真がとれませんでしたm(_ _)m |

|

|

| ⑤ |

|

組み立てが終了。

今回はホワイトで!

ワトコオイルやステインより2倍くらい手間がかかります。

小さな傷や凹みが塗った後で非常に目立つのでサンディングを入念にしなければなりません。

大きな傷や節の割れなどは、下地処理が必要になります。

第二工房の塗装&倉庫部屋です。 |

|

先ずはマスキングです。

木目のままのところとの境にマスキングすると仕上がりがきれいです。

|

|

3回重ね塗りをします。場所によっては4回塗ったところもあります。

白塗装のコツは1度に厚塗りをしないことです。

液だれやムラの原因になります。

面倒がらず薄く塗っては乾かし、乾いたらまた塗るを繰り返します。

抜けた刷毛の毛などが付いたらすぐに取って塗り直さないと後で目立ちます。

塗り終わったら最後に400番のサンドペーパーで仕上げます。

このペーパー掛けでツルツルに仕上がります。

通常はここまでで十分だと思います。または、ウレタンニスなどを塗るのも良いと思います。

|

|

しかし、ウレタンニスだとどうしても手触りが合板ぽくなってしまうので、Barnで売る家具の場合は秘密の撥水性ワックスを塗って仕上げています。

木の手触りを残しつつ汚れや水も弾き、良い感じに仕上がります。

このホワイト塗料とワックスの組み合わせに至るまでに1年以上かかっています。

色々取り寄せては試して、やっとここまできました。

ペイントも奥が深く、おもしろいものですよ^^

|

|

|

長いので強度に気をつかいました。

①30mmの厚板を主要部分に使用。

②引き出しの後側もベニアではなく、18mmの板で。

③側板を繋ぐ下桟も厚材を使用。

④引き出しと側板に補強兼ねて飾り板を使用。 |

|

この家具の購入はこちらから→カントリー家具工房Barn |

|

|

|

|